デニス・ガルスカ「ベース・セッティング」| Fender Experience 2025

ジャンルや世代を超えた注目アーティストによるライヴ、名器たちとの出会い、音楽と触れ合うワークショップ。音楽、クリエイティビティ、そして人とのつながりが交錯する体験型イベント〈FENDER EXPERIENCE 2025〉が、10月11日(土)〜13日(月・祝)の3日間にわたり原宿・表参道エリアの3会場にて開催された。ここでは、13日にラフォーレミュージアム原宿で行われたFender Custom Shopのマスタービルダー、デニス・ガルスカによるワークショップの模様をお届けする。

ベースセッティングの哲学──デニス・ガルスカが示すクラフトの本質

世界最高峰のギター製作技術を誇るFender Custom Shopのマスタービルダーによるワークショップも〈Fender Experience 2025〉の大きな見どころだ。現在12名いるマスタービルダーのうち、今回は4名が来日。3日目のマスタービルダーワークショップにオンステージしたのは、ポール・マッカートニー、アンディ・サマーズ、スティングら、ロック界のビッグネームたちの楽器を手掛けてきたデニス・ガルスカだ。今回、トークセッションが実現したINORANのシグネイチャーモデルも彼の手によるもの。家具職人の顔も持つため、木工技術に定評があるという。

「ギターを弾き始めたのは33年前、25歳の時でした。家具を作りながらアコースティックギターを作り始めたのが1995〜96年。その後、1999年にフェンダーで働き始めました」

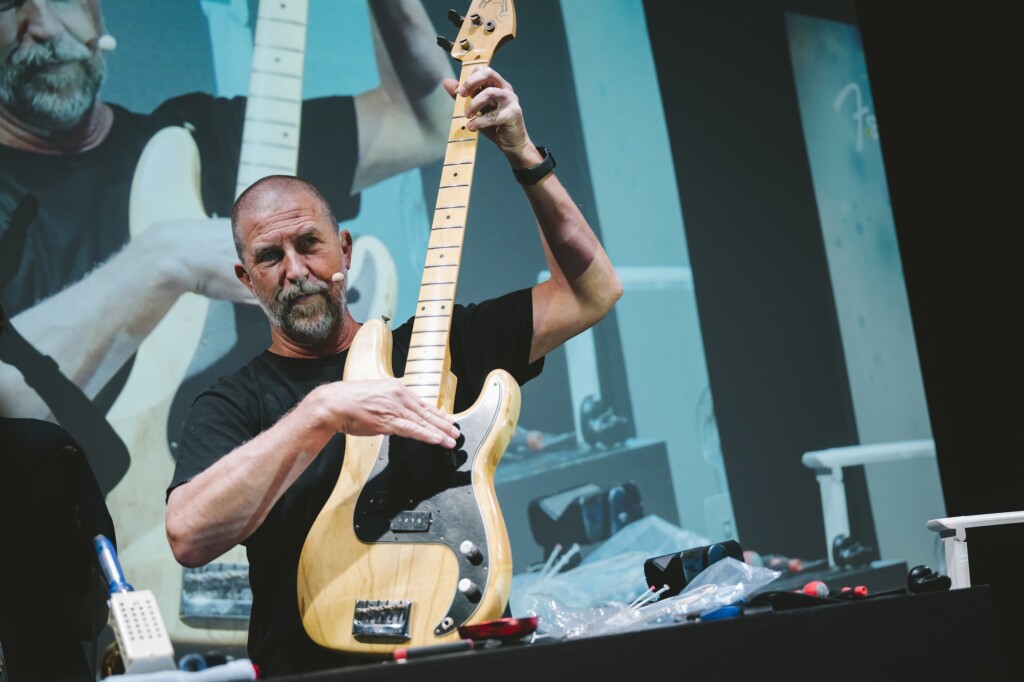

今回、手元を捉えるカメラを通してデニスが見せてくれたのは、ネックをはじめバラバラになったパーツを1本のPrecision Bassに組み立てるセットアップのスキルだ。

「完成したら販売します。ぜひFender Flagship Tokyoに行ってみてください。ただ、私自身はドラマーなのでベースはうまくない。ですから、ベースが組み上がったら、誰か代わりに試奏してもらおうと思っています。私にプレイさせたら、皆さんが後悔すると思いますよ(笑)」

そんなジョークとともにデニスは早速、ピックガードの裏にある電子回路のはんだ付けを始める。はんだごてが普段使っているものではないからやりづらいと言いながら、あっという間に終えてしまう。「手の動きに迷いがない」とMCが絶賛すると、「慣れればできるよ。マジックじゃないんだから」とデニスは照れ笑い。エフェクターを自作した時、蓋が締まらなかった経験を例に挙げ、キレイにワイヤリングすることは大切かと尋ねたMCに対して、「もちろん」とデニスは即答。

「ピックガードに電子回路を装着したあと、ボディに押し込むのではなく、上から落としただけでボディにすぽっとはまる。これは重要なポイントです」と実演してみせる。

そして、ネックをボディにはめ、そのボディにピックアップをネジ止めすると、さっき見せたようにピックガードをボディにすぽっとはめ、ネジ止めしていく。その間、これまであったとんでもない注文や、ボディに付けられたサムレストの理由を尋ねるMCの質問に答えながら、デニスが手を止めることは一度もなかった。

「とんでもない注文はたまに来ます。MIDIシステムを組み込んだベースを作った時はワイヤリングが大変でした。フォール・アウト・ボーイから5弦ベースとギターのダブルネックを作ってくれと頼まれたこともあります。あれは重かった(笑)。サムレストがなぜ下に付いているのか謎ですよね。お客さんの中にサムレストを使っている人はいますか? やっぱり1人もいない(笑)。レオ・フェンダーが最初にPrecision Bassを作った時、アップライトベースのように垂直に立ててプレイすることを考え、ピッキングする指を固定するために置くという前提で作ったのではないでしょうか。記録があるわけじゃないから、これは推測ですが」

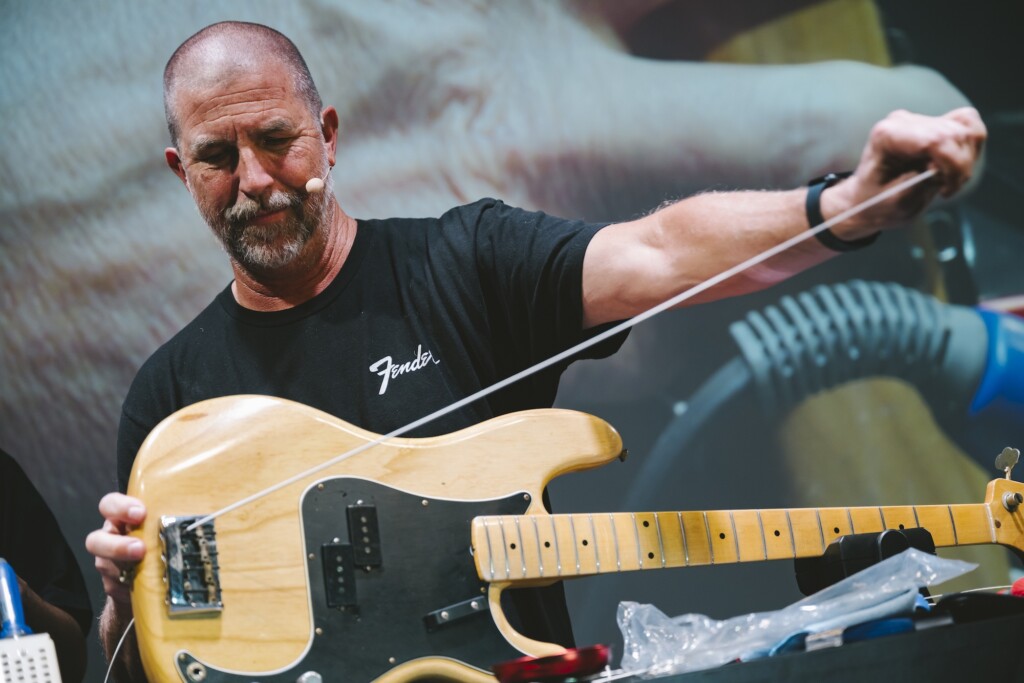

弦を張る前にベースをアンプにつないで音をチェック。若干ノイズが混じっていることに気づいたデニスはピックガードを外して、てきぱきとはんだ付けをやり直す。

「どんなに優れたマスタービルダーでもこういうことは起きます。不具合があるギターあるいはベースを持ってこられた時、自分が作ったギターやベースなら問題の特定は早い。これまで積んできた経験から大体見当は付くものですが、漠然と「おかしいんだけど」ではなく「ここがおかしいかもしれない」と、もうちょっと具体的に言ってもらえると助かります。そのほうが皆さんも修理に出す時、修理代が多少安くなるかもしれませんよ(笑)」

作業を終え、再びピックガードをネジ止めする。改めてアンプにつなぎノイズが消えていることを確認すると、弦を張りながらナットの高さ、弦高、ネックの反り具合、ピックアップの高さなどを調整していく。ナットを切る時に使うナットファイルや、ネックをボディにはめたままトラスロッドを調整するために楽器ケア用品のメーカー、ミュージック・ノマドと共同で作ったツールも披露した。もちろん、作業ごとに注意点を説明することもデニスは忘れない。

「弦を張る時はナットからなるべく角度を付けて押さえつけたい。しかし、ペグにくびれがあると、どうしても弦がくびれの真ん中に集まってしまい、角度を付けたいと思っていることに逆行してしまいます。それでフェンダーでは寸胴のペグを使って、できるだけヘッドの面に近づけるように弦を張っています」

そして、丁寧にチューニングしてからアンプにつないで音を鳴らしながらー―。

「ネックはちょっとだけ弓なりのほうがプレイしやすい。真っ直ぐすぎると、音がびびってしまうんです。弦の高さは最後の3フレットが4弦で2ミリ、他は1.5ミリ。4弦を高めにしているのは、弦の振幅が大きいからです。ピックアップの高さの調整は最終フレットを押さえた時の弦からピックアップの距離を見ます。近すぎるとうるさいし、離れすぎていると音を拾えません。適切な距離があって、工場のスペックでは4弦が4ミリ、1弦が3ミリとしています。それ以上近づけると、天井の低い狭い部屋で聴いているような音になってしまいます。オープンなところでクリーンな音が鳴るということで、その距離にしているんです」

最終的な音を確認して、ついにPrecision Bassは完成。冒頭で言ったとおり、早速、自ら手を挙げた観客に試奏してもらう。スラップ奏法も交えた玄人はだしの指弾きもさることながら、ふくよかな低音が心地いい。デニス自身も満足そうだ。

「プレベのパワー感もあるし、ヴィンテージテイストもあるカラッとした音がいいと思います。ネックの握り心地も最高です。フェンダーのネックは元々好きなんです。手に馴染むこの感じ、日本で人気があるのがわかります」と観客がインプレッションを語ると、デニスが付け加えた。

「ベースはギターと違って弦落ちしないので、それを逆手に取ってエッジをかなり丸めています。それが快適なプレイにつながっているんだと思います」

客席から手が挙がって、デニスが作ったギターを持っているという観客がどのギターも同じ基準で作っているのかと質問すると、「それでも1本1本、音は異なります」とデニスは回答。

「木のカットの仕方、どこを持ってきたかによっても音は違ってきます。でも、うまい人が例えばStratocasterを弾いたら、Stratocasterの音が鳴るじゃないですか。以前、ビリー・ギボンズがTelecasterを目の前で弾いてくれたことがあったのですが、アンプの調整をしたわけではないのにビリー・ギボンズが弾くTelecasterの音になりました。どんなふうにプレイするかはもちろん、どういう環境なのかとか、サウンドに影響する要因はギターだけに限らず、たくさんあるんです」

そして、この日も前々日、前日同様に伝説的なマスターピックアップワインダー、ホセフィーナ・カンポスがエレキギターの心臓部とも言えるピックアップのハンドワインドを実演。

ホセフィーナの作業が映し出されたLEDビジョンを見ながら、「一定の動きでストレートに巻く機械巻きと違って、ホセフィーナの絶妙な手の動きによってピックアップのキャラクターが生まれるんです」とレオ・フェンダーからアビゲイル・イバラを経て、彼女に受け継がれてきた手巻きの極意を解説したデニスはフェンダーのピックアップに関する蘊蓄を披露した。

「(今現在、スタンダードとされている)8,300~8,500回という巻き数は、どうやって決まったのか。理由はシンプルです。レオがTelecasterを作った時、ピックアップのカバーに収まる数ということで決まったんです」

最後は完成したピックアップにホセフィーナがいつもやっているように日付と署名を入れ、ワークショップは終了。観客にとって貴重な体験になったことは、観客がデニスとホセフィーナに送る大きな拍手からも明らかだった。