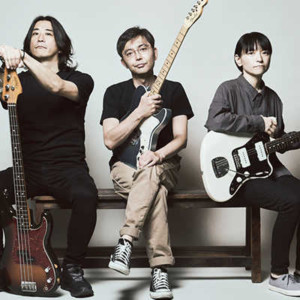

Cover Artist | never young beach -前編-

American Professional Classic Jaguarはアイディアを引き出してくれるような楽器

FenderNewsが毎月一組のアーティストにフォーカスする「Cover Artist」。今回登場するのは、デビュー10周年を迎え、フェンダーの楽器とともに歩んできたnever young beachの3人。前編となる今回は、メンバーそれぞれの音楽的ルーツと、楽器との出会いを辿る。子どもの頃に感じた“音楽の喜び”から、初めて手にした楽器、そして練習に対するスタンスまで、自然体で音と向き合い続ける彼らが語る“ネバヤンらしさ”の原点とは。

“自分はなぜこの音が好きなんだろう?”を探ることが一番の練習

──皆さんが音楽に目覚めたきっかけを教えてください。

巽啓伍(以下:巽) 最初は親の車で流れていた曲を自然と覚えていました。母がスピッツやMr.Children、THE YELLOW MONKEYをよく聴いていて、その頃の曲は今でも強く印象に残っています。父はエリック・クラプトンやフィル・コリンズが好きで、そうした音楽にも自然と触れていました。ただ、自分で音楽を掘るようになったのは中学生の頃です。MTVでザ・ストロークスのMVを観た瞬間に衝撃を受けて、そこから本格的にのめり込んでいきましたね。

安部勇磨(以下:安部) 小学校や幼稚園で歌った「グリーングリーン」や「怪獣のバラード」などの合唱曲で、“音楽っていいな”と感じたのが最初の記憶です。中学生になると、先輩に“こういう海外の音楽があるよ”と教えてもらって、そこからどんどん世界が広がっていきました。特にザ・ストロークスをコピーしたりして、“こういうバンドが今カッコいいんだ”と知るうちに夢中になって。それまで聴いていた童謡や合唱曲とはコード進行も雰囲気もまったく違うし、同じようにシンプルでも別の表情やエネルギーがあると感じて、音楽の面白さを実感しました。

鈴木健人(以下:鈴木) 母がディスコ音楽好きで、よく家で流していたのがロシアのディスコグループ“ジンギスカン”。アルバムを通して聴いていて、「モスクワ」など全編ビートの効いた曲が印象的でした。あれが最初の音楽体験だったと思います。運動会でもディスコ調の曲が流れていた記憶があって、そうしたリズム感にも自然と惹かれていったんでしょうね。母が旅行会社でロシア方面を担当していたこともあって、音楽的にも文化的にも身近な存在だったのかもしれない。小学校ではブラスバンドの授業でティンパニーや木琴を担当して、“合奏って楽しいな”と感じるようになりました。

──楽器を始めたきっかけは?

安部 最初に触ったのは、小学校に置いてあったピアノとかじゃないかな。休み時間に鍵盤を押してみたりしていましたが、まったく理解できず“ピアノって難しいな”と漠然と感じたような記憶があります。歌うことは好きで、音楽への興味はずっとありました。高校に入って“ピアノは難しそうだけど、ギターならもう少し親しみやすいかも”と思い、初めてギターを購入しました。そこから好きなバンドの曲をコピーしたり、自分で曲を作ってみたりして、18歳くらいの頃には自然とギターを弾くのが日常になっていました。

巽 最初に触った楽器は、たぶんトライアングルです(笑)。音楽の授業で合奏をする時、なぜかいつもトライアングルを選んでいた記憶があります。クラッシュシンバルも担当したりして、とにかく“鳴らす系”の楽器が多かったですね。中学生になると、幼馴染みがザ・ビートルズにハマってギターを弾き始めたのがきっかけで、僕も少しずつ触るようになりました。ベースを始めたのは、このバンドに加入してからです。メンバーに“ここを押さえれば大丈夫!”と教えてもらって、そのまま初ライヴに出たのが最初。気づいたらベーシストになっていました(笑)。

鈴木 最初に触ったのは、小学校の授業で吹いたトランペットでした。でもまったく音が出なくて(笑)。先生からは“リズム感がいいから打楽器をやってみたら?”と勧められ、ティンパニーを担当することになりました。小学校4年生から2年間ほど続けていたと思います。いくつかの打楽器を経験しましたが、ドラムセットを叩くようになったのは大学に入ってからです。大学で初めて本格的にドラムを始めて、このバンドでドラマーとして活動するようになりました。

──楽器の練習はどのようにしていましたか?

巽 バンドを始めたばかりの頃は週に2〜3本、多いときは1日に3本ライヴをしていて、年間100本以上。ほとんど“ライヴが練習”のような状態でした。その後、活動が落ち着いて自分の時間が持てるようになってからは、好きな曲をコピーして研究することが増えましたね。例えば60年代のモータウンで活躍したジェームス・ジェマーソンやレッキングクルーのキャロル・ケイ、アフロ的なニュアンスの入った初期のサンタナのベーシストであるデイヴィッド・ブラウンを参考に、同じプレベを使ってもなぜ同じ音にならないのか。左手や右手のニュアンス、アンプの設定、弦のミュート具合など、細部を突き詰めていくというか。音作りに関しては、特定の時代やベーシストを深掘りして、当時の音を再現しようとしていました。アンプやピッキングをいろいろ試したりしながら、少しずつ自分の好きな音に近づけていったんです。今も“自分はなぜこの音が好きなんだろう?”を探ることが一番の練習になっていますね。

安部 僕も練習らしい練習はほとんどやったことがないです。“曲を作りたいから”ギターを弾いてるというか。“弾けるようになりたいから”ではないというか。楽器に触るのも、基本的に曲作りやライヴの時くらい。昔からやれと言われることが苦手で、義務になるとやる気をなくすタイプで。その代わり同じ曲を何十回も聴いて、“なぜここが気持ちいいんだろう”“この音はなぜこう響くんだろう”と考えるのは好きで、それが僕なりの聴く練習になっていると思います。

鈴木 僕は楽器を始めたのが遅かったので、まずは“追いつかなきゃ”という気持ちが強かったですね。最初の頃はメトロノームに合わせてリズムを刻む基礎練習ばかりやっていました。ちょうどYouTubeが広まり始めた時期で、海外ドラマーの演奏動画を見ては真似をしたりして。ただ、突き詰めすぎて視野がミクロになってしまい、“これでいいのかな?”と迷う時期もあって。そこからは音楽全体を聴く練習にも意識を向けるようになりました。

クラシックなディテールも含めて、“やっぱりフェンダーだな”と感じさせてくれる一本

──では今回、皆さんが試奏したAmerican Professional Classicシリーズのインプレッションを聞かせてください。

安部 僕はAmerican Professional Classic Mustang Bassを選びました。ネバヤンの活動とは別に個人でアメリカツアーに行くこともあるのですが、ツアーではどうしても楽器に負荷がかかるんですよ。もともとヴィンテージの楽器が好きなんですが、海外ではコンディションや機材との相性が不安になることも多くて。ヴィンテージは“良さ”でもあり、同時に気まぐれでもある。このMustang Bassを弾いてみて感じたのは、どんなアンプでも安定して良い音が出そうだということ。抜けが良くて、全体的にクオリティが高い。それでいて丈夫そうで、実用性の高さを強く感じました。あと、見た目がコンパクトなのもいいですよね。サウンドはヴィンテージにありがちなじゃじゃ馬感が少なく、弦のバランスも非常に良い。トーンを絞ってもこもらず、アンプの設定次第で幅広い表現ができます。ミディアムスケールだからギターに近い感覚で弾けるのも良かったです。ネックの質感も滑らかで移動がしやすく、気軽に手に取れる感じ。

巽 僕はベーシストなんですが、今回はあえてAmerican Professional Classic Jaguarを選びました(笑)。フェンダーのベースはいくつも持っていますが、ギターは意外とフェンダー製を持っていなかったので、今回はその意味でも新鮮でしたね。今回はフェンダーのPrinceton Reverbにつないで試奏したのですが、少しリバーブをかけた時のニュアンスが絶妙で、弾いていて純粋に気持ち良かったです。家に70年代のVibroChampを所有しているのですが、それとも相性が良さそうです。あと、個人的には太い弦を張ってバリトンギター的な使い方をしても面白いかなと(笑)。音の幅広さという意味でも非常に魅力的で、懐の深いギターだと思いました。ネックの馴染みも良く、ショートスケールなのでハイポジションへの移動もスムーズ。全体的に弾きやすく、アイディアを引き出してくれるような楽器ですね。

鈴木 普段、自分で叩いたドラムのビートを録音して、その上に楽器を重ねていく作業をしているのですが、ベースを持っていなかったので、いつも“ベースがあったらな“と思っていたんです。American Professional Classic Precision Bassには王道感というか、ベースらしい安心感がありますよね。最初の一本としては、やはりこういうスタンダードなモデルがいいなと改めて思いました。音作りの幅も広いし、いじりがいもある。それと、個人的にはペグがパドル型になっているのがすごくいい。ちょっとマニアックな話ですけど(笑)、そういうクラシックなディテールも含めて、“やっぱりフェンダーだな”と感じさせてくれる1本です。

American Professional Classic Jaguar(Faded Sherwood Green Metallic) | American Professional Classic Mustang Bass(Faded Dakota Red)

>> 後編に続く(近日公開)

never young beach

2014年、東京を拠点に結成された安部勇磨(Vo/Gt)、巽啓伍(B)、鈴木健人(Dr)からなる3人組バンド。

2015年5月に1stアルバム『YASHINOKI HOUSE』をリリースし、“70年代日本語フォーク+2000年代以降のインディーロック”という独特のサウンドが話題を呼ぶ。その後、2016年に2ndアルバム『fam fam』を発表し、絆や変化をテーマにした創作姿勢を打ち出しながら、2017年にはメジャーデビュー作『A GOOD TIME』で広く注目を集める。2019年の4thアルバム『STORY』では、音数を削ぎ落としたミニマルな音像に挑戦し、ライヴやフェスのステージでも確固たる存在感を示す。2023年には約4年ぶりとなる5thアルバム『ありがとう』をリリース。国内ツアーに加え、アジア圏や北米への挑戦も視野に入れた活動で新たなフェーズに突入。2025年12月8日には、10周年イヤーの締めくくりとなるキャリア初の日本武道館公演を開催する。

https://neveryoungbeach.jp/