鈴木茂 | Fender Experience 2025

ジャンルや世代を超えた注目アーティストによるライヴ、名器たちとの出会い、音楽と触れ合うワークショップ。音楽、クリエイティビティ、そして人とのつながりが交錯する体験型イベント〈FENDER EXPERIENCE 2025〉が、10月11日(土)〜13日(月・祝)の3日間にわたり原宿・表参道エリアの3会場にて開催された。ここでは、12日ラフォーレミュージアム原宿にて行われた鈴木茂によるトークセッションの模様をお届けする。

Stratocasterが導いた音の軌跡。鈴木茂が見つめるフェンダーとの半世紀

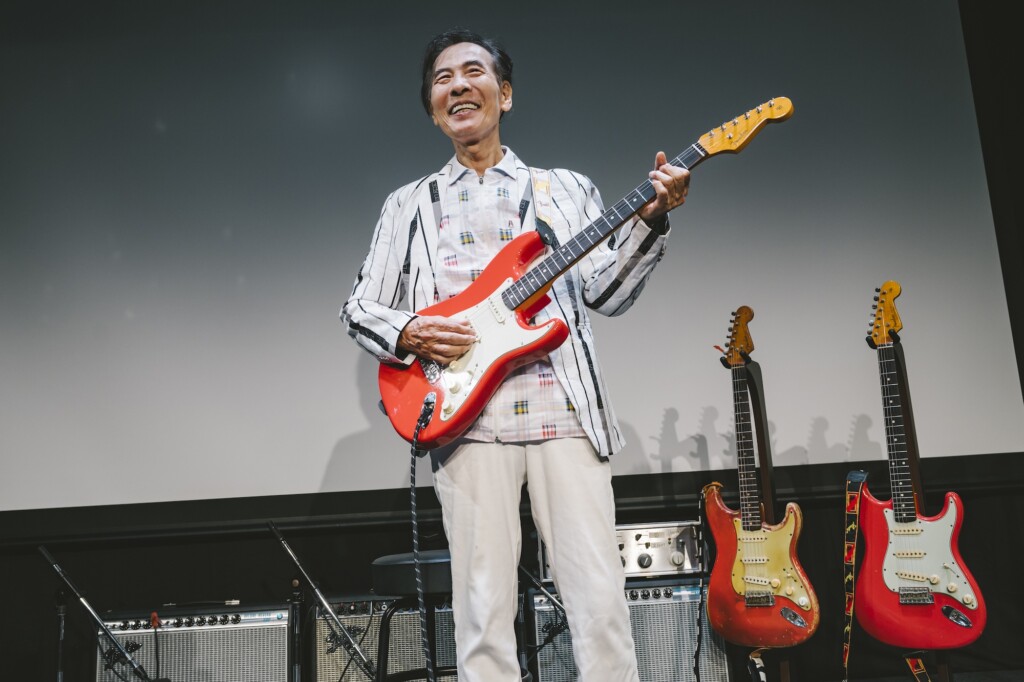

スタート前から観客の目を引いていた3本のStratocaster、3台のアンプ(Deluxe Reverb)がステージに並んでいる。ステージに登場したギタリストの鈴木茂は、少年時代の思い出を語った。ベンチャーズの影響でギターを弾き始めて以来、フェンダーはずっと憧れの存在だったのだという。

「僕がギターを知った時には、Stratocasterはあまり注目されていない機種だったんです。JazzmasterやJaguarをみんなは好んでいて。それが変わったきっかけがジミ・ヘンドリックス。彼がマーシャルのアンプで鳴らした時に、“ストラトってこんな音がするんだ!”ってびっくりして。それからロックミュージシャンが注目するようになったんだと思います。Stratocasterは、トラフィックのデイヴ・メイスンも使っていて、“ストラトっていいなあ”と僕も思いました。ストラトは、もともとはどちらかと言えばシャキッとした繊細な音なんです。ハムバッキングの音は太くてメロディを弾く時はいいんだけど、コードを弾きながら歌う時に重くなりがちなんですよ。ストラトの音はバランスが良くて重くなり過ぎず、エッジがはっきりしているからリズムが際立つというか。昔はいろいろなエフェクターがなかったけど、どんどん空間系のエフェクターが出てきて、そういうものにもストラトは合うんです。鈴が鳴るようなキレイな音がするんですよね。そういう意味で、オールマイティと言ってもいいくらい使いやすい楽器です」

そんな彼の言葉は、昨年70周年を迎えたStratocasterが愛され続けている理由を的確に言い表していた。Stratocasterに惹かれつつも、実際に手に入れるまでは他のギターを弾いていた鈴木。はっぴいえんどの1stアルバム『はっぴいえんど』(通称:ゆでめん)のレコーディングではレンタルしたStratocasterを使用したが、ピックアップがなぜかP-90。そんな秘話が明かされる中、ギターの音作りに関する信条も語られた。

「アンプでまずは歪ませて、それで足りない分をエフェクターで補うのが理想。今でもそれがいいと思っています。1個の機材で全部を作ろうと思うと、何かつまらない薄っぺらい音になっちゃう。シミュレートで鳴らすのではなく、アンプで鳴らすほうがいいと僕は今でも思っています」

便利な機材が数多ある現代でギターと向き合っている我々にとって、考えさせられるものがあった。そんな鈴木が長年にわたって愛用しているアンプは、ステージに並べられていたフェンダーのDeluxe Reverb。セッティングの秘訣が紹介された。

「これは中域の音量がちょっと低いんです。だからシャキッとした音になるんですよね。Deluxe Reverbは、左側のノーマルチャンネルのトレブルとベースをゼロにしても音が出る。それぞれゼロのままヴォリュームを6ぐらいにすると気持ちいい歪みになるんです」

貴重なエピソードが早くも飛び出したオープニングトークを経て、鈴木の愛器であるFiesta RedのStratocasterについての話が始まった。

「手に入れたのは、はっぴいえんどが解散したあとです。スタジオミュージシャンの仕事を始めて、“アメリカでそういう仕事をしたらどうなのかな?”と。1973年だったのかな。LAに行って、最終的には言葉のこともあるし難しいのかなと日本に戻って、その後、曲を4〜5曲作ってもう一度アメリカに行ったのが1974年の暮れ。それが『BAND WAGON』のレコーディングだったんです。ギターはこれでしたね。LAで何軒か楽器屋さんを回って、普通の家の居間でギターが売られている店に行って買いました。そんなに広くないんだけど、良い楽器が壁に飾られている店でした。その中で、“うわっ、ピンク色のギターだ”と思って、色で買ってしまった(笑)。1962年製で、買ったのは1973年だから11年の中古だったということですね」

それから50年以上にわたって使い続けてきたこのギターに対する愛着は、とても強いことがうかがわれた。

「最近はあまりライヴに持って行かないんです。やっぱりこれがなくなってしまうと、とっても心に穴が空いた感じになっちゃうので、ほとんどは家でデモテープを作る時に使っています。あと、自分のレコーディングには必ず持って行っています」

このStratocasterのサウンドを体感したのは、ファンにとって至福のひと時だったはず。3台のDeluxe Reverbを同時に鳴らして作り上げるサウンドが最高だった。コードストロークではパンチの効いた音を響かせ、クリーントーンは1音1音の粒立ちが豊か。リバーブサウンドは柔らかなベールのように揺らめき、スライドバーを用いたプレイでは野趣のあるブルージーな表情を浮かべる。温かみと力強さを兼ね備えた音色は、いつまでも聴いていたくなる魅力で溢れていた。

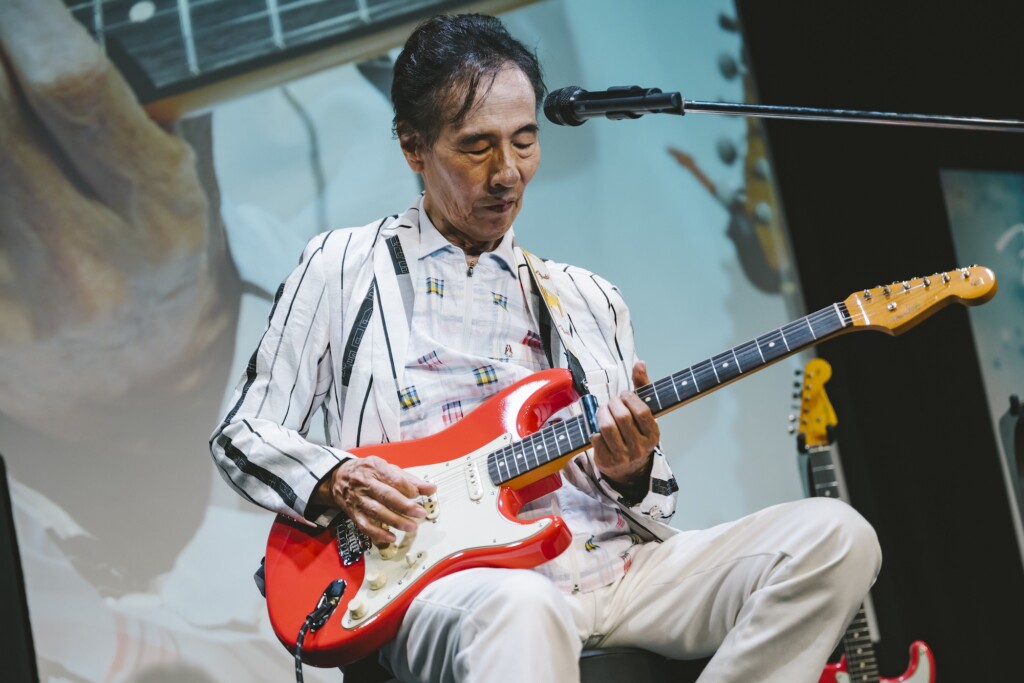

続いて紹介されたのは、2020年に発売されたCustom Shop製のシグネイチャーモデル「SHIGERU SUZUKI ’62 STRATOCASTER JOURNEYMAN RELIC」。

「アメリカからビルダーに来ていただいて、僕のFiesta Redを分解してもらったんです。寸法から重さから木の材質まで、全部調べてもらって作ったのがこのシグネイチャーモデルです。“鈴木さんのギターを傷まで再現します”と言われて(笑)。重さから握りの感じまでとても自然で、“これは自分のギターだ”と思える仕上りでした。フェンダーのギターは手の大きなアメリカ人に合せて作られているのか、ネックが太いんです。僕は手に入れてから5〜6年悩んだ挙句削ったんですけど、それも再現されています」

説明をしたあと、このギターもプレイ。1962年製と較べると音色が少しブライトで柔らかな印象がした。ギターのサウンド特性を形成する要素は幅広い。その一つであるコンデンサーにヴィンテージパーツを使用したのが、このシグネイチャーモデルなのだという。1950年代、1960年代頃に製造された電子パーツや、その頃の木材、金属を使用すると音が良くなるのが不思議だと語った鈴木。このようなこだわりは、その次に紹介されたギターにも貫かれていた。日本製のシグネイチャーモデルの準備が進められていると発表されて、観客は拍手喝采。

「2026年春頃の発売を目指しています。値段は30万円台だということを聞いています。予定ですからお約束はできないのですが、ものすごく高い金額ではないですよね。コンデンサーはバンブルビーではなくてブラックビューティー。オーディオマニアが使うアンプのパーツとしてとても重宝されている、みんなが欲しがっているパーツなんです」

そのプロトタイプモデルのサウンドは、シグネイチャーモデルのブライトさがより強まり、全体的に華やかな印象だった。オープンGチューニングでのスライドプレイで発揮された明るいサウンドは、低音域もしっかりと出ていて、チョーキングのサステインも伸びやか。

「このギター、とても良いです。かなりキレイな音なんだけど、もっとミッドとローを増やして、その状態で来年の春頃に楽器屋さんに並ぶことになると思います。鳴らして試してみてください。色に関しては僕が昔から使っているギターの1973年の状態に近いかもしれない。傷はついていないので、それは皆さんの手で(笑)」という言葉が期待を高めてくれた。

「ギターとは何でしょうか?」と問われて、「音楽をやる上でピアノでも何でも曲は作れるんだけど、音を作る時にはギターがないととっても寂しい。自分の曲を仕上げる時には、どうしても必要な楽器ですよね。ギターに最初から出会えて、それでずっと音楽を続けてこられたのがとても幸せだと思っています」と答えた鈴木。Stratocasterの極上サウンドをたっぷりと堪能することができたイベントであった。