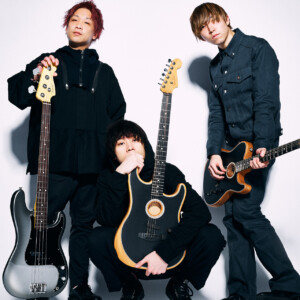

Cover Artist | くるり -前編-

思考としてはレッド・ツェッペリンやブラック・サバスのような音を出したいんです

結成30周年を迎えたくるりの岸田繁(Vo,Gt)と佐藤征史(Ba,Vo)が、FenderNewsの「Cover Artist」に登場。インタビュー前編では、プレイヤーとしての原点から、楽器と長年向き合う中で育まれた音への美学、そして最新アルバム『儚くも美しき12の変奏』の制作アプローチについて紐解く。

最近は多めにギターに触るようにしてます

──まず、お二人のプレイヤーとしての原点について伺いたいのですが、楽器に目覚めたきっかけを教えてください。

岸田繁(以下:岸田) 最初に自分で弾き始めたのは、中学生の頃のガットギターですね。私たちの時代は“最初はクラシックギター”という風潮があったので、「禁じられた遊び」とかを弾いていたんですけど、あまり面白くないなと(笑)。それで高校生になってからバンドもやろうと思って、エレキギターを始めました。

佐藤征史(以下:佐藤) 父親がフォーク世代なので、家にガットギターや12弦のアコギがあったんですけど、記憶として残っているのは、それを倒してペグを割ってしまったことくらいで(笑)、自分で触ることはありませんでした。でも、周りにバンドをやってる人がけっこういて、高校3年の時に友達の家に遊びに行ったら“金欠だから誰かベース買ってくれへんかな”っていう話になって。ちょうどバイト代が入ったところだったので、15,000円とかでそのベースを買いました。そしたら、たまたま高校の友達に“ライヴハウスを借りてライヴをするから、コピーバンドをやろう”と言われて、そこから始まりましたね。

──何十年も楽器を弾き続ける中で、練習方法や環境は変化していますか?

岸田 始めたての頃は毎日8時間ぐらい練習してましたけど、最近はまったく弾かない日もありますね。ただ、年をとると若い時みたいに指とか手が動かなくなると思ったんで、以前より楽器を持つ時間を増やすようにはしてます。基礎的な練習というか、指を動かしたりテレビのコマーシャルに合わせて弾いてみたり、最近は多めにギターに触るようにしてますね。

佐藤 高校生の時は家に大きめのステレオがあったんで、AUX端子にベースをぶっ刺してつないで、好きな曲を入れた60分のカセットテープを再生しながら合わせて弾いてました。それを1日1回やってから寝る、みたいな。今は家で他の人がリモート作業をしていたりするので、家で楽器を触るのはやめて、自分たちの倉庫兼スタジオで練習するようになりましたね。

自分たちのオールドスクールな感じを出すには、どうしたらいいだろうというのはかなり意識しました

──楽器と向き合い続けてきたお二人ですが、その積み重ねが結実したのが最新アルバム『儚くも美しき12の変奏』だと思います。セッションで作り上げた前作『感覚は道標』とは異なり、本作は全曲デモを作り込んでから制作したそうですね。

岸田 “いい曲を書こう”っていう一心で、できるだけ丁寧に作り込みたいんだけど、やりすぎると生々しい良さやフレッシュな気持ちが失われかねないので、バランスにはかなり気を配った感じです。いい曲をいい感じで録って、いいプロダクションを施して、いいパフォーマンスをして…当たり前のことではあるんですけど、それを1年ぐらいかけてやりました。

──構築された作品ながらも、泥臭く温かみのある“いなたい”音作りやニュアンスを活かしたプレイが、アンサンブルを有機的にしているように感じました。

岸田 今回はソングライティングをしてからバンドで録っていったんで、レコーディングで初めてギターの音を作ることも多かったです。だから、やりながらサウンドを決めていった感じで。何曲か特殊なギターの音も入れましたけど、いつもと比べると自分の中ではオーソドックスな音を作っていきました。

──バラエティに富みつつも統一感のあるサウンドですが、全体のイメージを固めるきっかけになった曲はあるのでしょうか。

岸田 パッと聴くと違うタイプの曲がいっぱい入ってる感じですけど、今作は僕の中で1曲の強みというよりは、全編を通して似ている作品だと思っていて。最初のほうに「瀬戸の内」や「金星」あたりができて、“今回はこういうノリでいこう”となっていきました。そのあと異端っぽい曲ができ上がっていくんですけど、それもうまく馴染んでるかなと思います。

──たしかに「C’est la vie」などは、他の曲と毛色が異なりますよね。

岸田 「C’est la vie」はいわゆるヘヴィメタル的な音楽ですけど、実はギターはそんなに歪んでないんですよね。若干のEQやサチュレーションはかけましたけど、ドンシャリではないですし…AC/DCぐらい(のサウンド)というか(笑)。

──わかりやすい(笑)。

佐藤 ベースは5弦のPrecision Bassで弾いて、音をシミュレーターで加工してますね。パンチが欲しくて。

岸田 私の弾いてるパートは、ハムバッカーをつけたTelecaster Thinlineとかを2~3本重ねているんですけど、歪みは主にアンプで作っていて、軽くブースターを踏んだくらいです。ゲインのつまみもたぶん5ぐらいで、どちらかと言えば手で歪ませている感覚でした。

──歪みの量ではなく、タッチでヘヴィさを作っているんですね。

岸田 レッド・ツェッペリンの1stや2ndアルバムも、ギターが大して歪んでなくても、すごくガン!とくる感じがありますよね。音量もあるんでしょうけど。パンテラとかも大好きなので、ドラムのキック(バスドラム)やベースのスーパーロー、全体のコンプ感でヘヴィメタルのサウンドを作ってみたいなとも思ったんですけど、やっぱり思考としてはレッド・ツェッペリンやブラック・サバスのような音を出したいので、クラシカルな楽器のほうが、自分たちの音楽に合ってるかなって。それは自分の個性にもなっていると思いますね。

──作り込んだデモの音を実機で奏でるにあたって、大切にしていることはなんでしょうか?

佐藤 曲によりけりですけど、岸田さんが作るデモのベースの音が曲にピッタリやなって思ったら、できるだけそれに近づけるようにはしています。ただ、今回は久しぶりにJazz BassよりPrecision Bassで弾いた曲が多いですね。途中で戻った時期もあるんですけど、20年弱ぐらいはジャズベがレコーディングのメインで。前作はドラマーさんが26インチぐらいの大きめのキックを使うことがあって、それとジャズベが混ざった時のサウンドがいいなと思ったので、全部ジャズベでやったんです。でも、今作のような整理されたサウンドの場合、ジャズベやとちょっとパンチが弱いと思う曲が何曲かあって。どの曲も最初は大体バンドで“せーの”で(プリプロを)録るので、その時はジャズベで弾いてたんですけど、レコーディングする時はプレベで弾き直したのが5曲ぐらいありました。この前のツアーでも、たぶん17~18年ぶりぐらいに、プレベをメインで使いましたね。

岸田 昔からそうなんですけども、くるりは楽器の演奏と録音、仕上げ、フィニッシュに対しては過剰なプロダクションをほぼしないバンドなんですよね。過剰なプロダクションって何かと言うと、意図的なノイズゲートやコンプレッションで整えすぎることで、それをあまりやらないという。いわゆる昔風の音楽なんですよ。例えばさっき言った「C’est la vie」なんかも、モダンなヘヴィロックのサウンドは出そうと思ったことがなくて。でも、そういう音楽自体は好きだから、自分たちのちょっとオールドスクールな、ブルースバンドみたいな音で、その感じを出すにはどうしたらいいだろうというのはかなり意識しました。

──好みの音の基準は、ビギナー時代から変化していますか?

佐藤 ギターは鉄の音がしてるほうが好きなんですけど、ベースは木の音がしてほしいんですよね。すべてそれが正解というわけでもないんですが、自分がベースに求める音ってコントラバスの音が理想なんですよ。だから、エレキベースでもそういう音を出せる楽器が好きです。もちろん、ジャキッていう音を出してるベーシストでも好きな人はたくさんいるんですけど、自分がこのバンドで音を出すなら、どっちかと言うとドンッていう種類のほうが好みで。だから10年ぐらい前まで、人に言われるまで弦を替えなかったんですよ。古くなった弦のほうが、そういう感触の音が出やすいので。

岸田 僕は昔から“こういう音がいいな”という好みがあって、個性的な音であればあるほど、耳は反応しますね。やっぱり説得力のある音を出すギタリストはいいな、と。

──ご自身が楽器を選ぶ時も、説得力のある音を求めますか?

岸田 楽器に何かを求めるという感覚はそんなにないんですけど、やっぱりキャラクターのある音が出た時は“俺、ちょっとだけ上手いかも”みたいな気になるので、そういう楽器はいいですよね。その気にさせられるというか。もちろん、その楽器を使って演奏するのは自分自身ですが、やっぱりいい楽器だと、弾いた時に“潤い”を与えてくれる感覚があります。そういう楽器は嬉しくなりますね。

American Professional Classic Jaguar | American Professional Classic Precision Bass

>> 後編に続く(近日公開)

くるり

1996年9月頃、立命館大学(京都市北区)の音楽サークル「ロック・コミューン」にて結成。古今東西さまざまな音楽に影響されながら、旅を続けるロックバンド。メンバーは岸田繁(Vo,Gt)、佐藤征史(Ba,Vo)。2026年2月11日に通算15枚目のオリジナルアルバム『儚くも美しき12の変奏』をリリース。

https://www.quruli.net

Text_Miku Jimbo

Photo_Kazumasa Kawasaki